| Alias

: Tutankhamun, Tutankhamen.

Après le court règne

de Smenkhkarê, qui s'emploie déjà à

réhabiliter la religion traditionnelle, le jeune prince

Toutânkhaton monte sur le trône. Son nom est bientôt

transformé en Toutânkhamon ; la cour a abandonné

Akhétaton (Amarna) pour retourner à Memphis.

Restauration sous tutelle

|

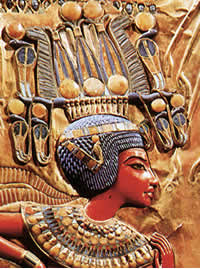

Détail d'un siège au musée du Caire.

|

Le règne de Toutânkhamon

aurait duré 10 ans d'après les dates les plus

tardives des jarres à vin présentes dans sa

tombe. Il est assez mal connu. Certainement couronné

enfant, comme le prouvent les petits trônes retrouvés

parmi son mobilier funéraire, il est fils de

roi (cf. un bloc retrouvé à Hermopolis).

Son père est probablement Akhénaton.

Il est marié dès le début de son règne

à Ânkhesenpaaton (qui devient

rapidement Ânkhesenamon), troisième

fille d'Akhénaton

et Nefertiti.

Le document épigraphique principal de

cette période est la « stèle

de la Restauration ». Usurpé

par Horemheb, cet édit de trente lignes,

vraisemblablement daté de l'an 1 et connu par plusieurs

copies, entend magnifier l'action de restauration du roi.

Celui-ci aurait trouvé les temples des dieux et déesses

désaffectés à son avènement.

La remise en ordre des temples sur

le plan administratif et fiscal est sans doute l'oeuvre

de Maya, chef du Trésor royal, dont

la tombe a été découverte à Saqqarah.

Ce haut fonctionnaire est envoyé en mission d'inspection

de tous les sanctuaires, du Delta à Eléphantine.

Les travaux commencés par Amenhotep III

et abandonnés par Akhénaton

sont repris. La décoration de la grande colonnade de

Louqsor, dédiée à la célébration

de la fête d'Opet, est notamment brillament entreprise.

Près de Medinet Habou, on commence l'édification

d'un temple funéraire.

En Nubie, on trouve trace des constructions

de Toutânkhamon

à Kaoua, à Faras et à Gourob. Dans le

Delta, il est attesté à Guizeh et Saqqarah.

Un taureau Apis est enterré sous son règne.

Ce retour au statu quo ante passe

également par le démontage de certaines

structures amarniennes, mais on ne constate pas de

répression contre les idées atoniennes. Ainsi,

le nom d'Aton n'est pas martelé. Dans le domaine des

arts, les avancées du règne d'Akhénaton

restent à la mode ; seules les outrances sont abandonnées.

Parmi les dignitaires les plus importants se

trouvent les futurs rois Ay

et Horemheb. Ay,

qui a déjà exercé des fonctions élevées

auprès d'Akhénaton, en tant que flabellifère

à la droite du roi et chef de la cavalerie, porte le

titre de « père du dieu », et

il semble exercer une forme de régence. Horemheb affiche

quant à lui les titres de prince héritier et

de grand chef des troupes. Dans des documents postérieurs

à son accession au trône, il affirme avoir été

le véritable décideur du règne.

Succession

La réalité du pouvoir paraît

avoir été disputée, car c'est Ay

qui organise les funérailles de Toutânkhamon

et lui succède en tant que roi, éloignant Horemheb,

peut-être en campagne militaire dans le Levant.

La XVIIIe dynastie

est alors virtuellement éteinte.

Photographie en couverture de L'illustration

du 23 février 1924 - ouverture du sarcophage |

Postérité

La mémoire du jeune roi

disparaît rapidement de l'histoire. Horemheb

devenu pharaon remplace son nom sur les monuments, comme pour

montrer qui exerçait réellement le pouvoir.

Les chroniques officielles passent Toutânkhamon

sous silence, comme Akhénaton

et Ay.

Mais en novembre 1922, Howard

Carter découvre l'hypogée de Toutânkhamon

(KV62), quasi-intacte. La trouvaille fait rapidement sensation,

rapportée par la presse internationale.

L'opinion est fascinée

par les quantités d'or retrouvées. Bientôt,

certains journalistes peu scrupuleux inventent l'histoire

d'une malédiction pour augmenter l'aura romantique

de la découverte.

C'est ainsi que Toutânkhamon,

jeune roi peut-être fantôche de la XVIIIe

dynastie, devient plus connu des écoliers modernes

que le grand Ramses

II. Certains Anglo-Saxons l'appellent même

familièrement et anachroniquement « King

Tut »!

A cette fascination s'ajoute l'intérêt

scientifique de disposer d'un mobilier funéraire royal

au complet. En 1967, passion et raison permettent

à Christiane Desroches-Noblecourt

d'organiser l'extraordinaire exposition Toutânkhamon

au Grand Palais. Charles de Gaulle

la visite en compagnie d'André Malraux

et de l'égyptologue. Dans les jours qui suivent, plus

de 1 240 000 visiteurs s'y pressent, inaugurant

l'explosion de la culture de masse en France.

23/10/02 -

28/10/03

Renaud de Spens.

|

| Marianne

Eaton-Krauss, Lexikon der Ägyptologie,

812-815.

Claude Vandersleyen, L'Egypte et

la Vallée du Nil, tome 2, Paris 1995, p.

467-478.

Jacobus Van Dijk, "The Amarna

Period and the Later New Kingdom", in Ian Shaw

(ed), The Oxford History of Ancient Egypt, p.

290-292, Oxford 2000, 2002.

Jacobus Van Dijk et Marianne

Eaton-Krauss, "Tutankhamun at Memphis",

MDAIK 42, 1986, p. 35-44.

Nicolas Grimal, Histoire de l'Egypte ancienne,

Paris 1988, p. 317-319.

Claire Lalouette, Thèbes

ou la naissance d'un empire, Paris 1986, p. 547-572.

Toutankhamon et son époque, catalogue

de l'exposition de 1967 au Grand Palais, Paris 1967.

Nicholas Reeves, The Complete Tutankhamun,

Londres 1990.

Marc Gabolde, D'Akhénaton

à Toutankhamon, Lyon 1998.

Marc Gabolde, « La

parenté de Toutânkhamon », BSFE

155, octobre 2002, p. 32-48.

|

|